地籍調査

地籍調査とは

人に戸籍があるように、土地にも土地の戸籍(地番・地目・地積〔面積〕・所有者)があります。これを地籍といい、法務局(登記所)に備え付けの公図および、登記簿に記載されて、はじめて土地に関するいろいろな権利が法的に保護されるのです。

地籍調査は、国土調査法という法律に基づき、一つ一つの土地について、所在・地番・地目・所有者および境界を所有者等の立会のうえ調査・確認するほか、分筆・合筆・地目変更などを調べます。

どうして地籍調査が必要なの?

土地は、人が生活や生産活動を行うためにもっとも重要なものであり、その土地は、現地と登記所地図、登記簿等が合致していなければなりません。

現在、幕別町では昭和15年~17年にかけて北海道が行った土地整理調査によって作られた『土地整理図』などが基本となり登記されております。

地籍調査を実施していない市町村は、このような古い地図を基本図として土地の売り買いや、公共事業の用地取得、固定資産の課税などが行われておりますが、一部に現地と登記所地図、登記簿との不一致によるトラブルが生じてきております。

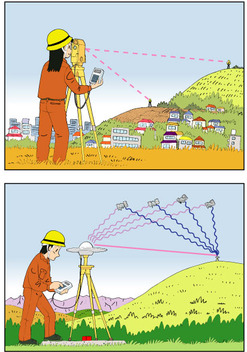

地籍調査は、この様な、現地と登記所地図、登記簿との不一致を解消するもので、町が事業主体となって高度な測量技術(例:衛星測位システム)と最新の測量器械により、土地の一筆ごとの所有者、地番、地目、面積を確定するものです。

土地の境界に関する紛争や、地籍の不具合の問題は、時間が経つほど複雑となり、解決が難しくなるものです。そのことが、所有者相互のトラブルを起こすだけではなく、道路拡張計画などの公共事業の円滑な推進の妨げになります。

地籍調査の成果である地籍図および地籍簿を作成し、個人や行政の財産を明らかにさせることはもちろんですが、適正な税務行政や円滑な公共事業の実施など、土地行政の効率化のために役立てることがたいへん重要となります。

地籍調査を実施するとどんな効果があるの?

土地に係るトラブルの未然防止に役立ちます。

土地の境界が不明確であると、住民間や官民間において境界紛争等様々なトラブルが発生しがちです。

災害の復旧に役立ちます。

地震、火山噴火、土砂崩れ、水害等の災害が起きてしまった場合、地籍調査が行われていれば、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。

課税の適正化に役立ちます。

地籍調査未実施の地域においては、固定資産税の課税が、必ずしも実態を正確に反映しているとはいえない土地登記簿や公図に基づいて行われている場合があります。地籍調査を実施すると、面積が正確に測量されるため、課税の適正化に役立ちます。

公共事業の円滑化に役立ちます。

地籍調査の結果は、各種公共事業の計画、設計、用地買収、完成後の維持管理の各段階の円滑な実施に、大いに寄与します。

まちづくりに役立ちます。

町の各種整備計画を立案する際に、地籍調査の成果を基礎データとして利用することにより、各種計画図等の作成が容易になるとともに、住民の皆さんにも分かりやすいきめ細かな計画立案が可能となります。

地籍調査成果の利活用

地籍調査成果を土地に関連するさまざまな行政分野と連携させ、固定資産税務、上下水道管理といった管理的業務、さらに都市計画、農林行政などの政策立案の支援に活用することができます。

地籍調査の費用は誰が負担するの?

地籍調査にかかる経費については、補助対象事業費のうち、国が50%、道が25%補助しており、残りの25%を町が負担することになります。

土地所有者の皆様の負担はありませんが、基準箇所以外に境界杭の設置要望がある場合は別途負担していただきます。また、一筆地調査や閲覧のための旅費などは個々に負担願います。

地籍調査の方法は?

幕別町が行う地籍調査の方法は、おおむね次のとおりで、一つの地区について4年~5年をかけて行います。

地籍調査は、昭和15年~17年にかけて北海道が行った土地整理調査によって作られた土地整理図をもとに調査・測量を行います。土地整理図は、それ以前の図面や、当時の所有者の方の立会で境界を定め、作られたものです。その後の土地の分筆などは、この図面をもとに行われていますので、新たに調査をするということではなく、この図面を基本に現在の状況に修正していくという方法で調査をしていきます。

1年目

地籍図根三角測量・多角測量

国土地理院が設置した4等三角点などから、直接、境界点などを測量することができないため、地籍図根三角点を設置します。

更に、地籍図根三角点からも、直接測量することができない場合がほとんどですので、地籍図根多角点という測量に必要な杭を埋設していきます。

地籍図根三角点は10cm×10cm×70cmのコンクリート杭を、地籍図根多角点は7cm×7cm×60cmのプラスチック杭を埋設します。

2年目

境界確認案の作成

道路、水路や皆様の土地の現況(既設境界杭等の位置)を調査、測量して、土地所有者に境界を判断してもらうための境界確認案を作成します。

3年目または5年目

境界点の復元

作成した境界の確認案により現地に仮杭(白色の木杭)を設置します。

なお、この測量で埋設する杭は、一筆地調査の際、皆様に境界決定の参考としていただくためのもので、けっして境界を決めたものではありません。

一筆地調査

土地の現況などや境界確認のために、測量業者および町職員が現地に入り調査をします。このとき、土地所有者の皆様にも立ち会っていただき、所有境界の確認をしていただくほか、分筆・合筆・地目変更などの有無を調べ、その後境界杭(本杭)を設置していただきます。

この調査は、皆様の所有地を確定する大切な調査ですので、必ず立会くださいますようお願いいたします。

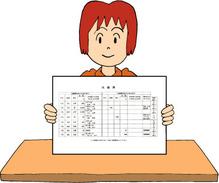

一筆地測量・仮閲覧

境界杭の位置の測量や、地目による分筆測量などを行い、地籍図の原稿を作ります。原稿ができあがりましたら、土地所有者の皆様に土地の所在・地番・地目の確認のほか、分筆や合筆、線の状態を確認していただきます。このとき、誤りなどがありましたら図面を修正したり、再度測量・調査を行います。

6年目または7年目

面積計算・本閲覧

仮閲覧によって、図面を修正した後、一筆ごとに面積を算出し、地籍簿(案)と地籍図(原図)を作成します。これらを土地所有者の皆様に確認していただく本閲覧を行います。この本閲覧が皆様の最終確認となりますので、必ず閲覧いただきますようお願いいたします。この本閲覧でも、誤りがあると認める人は、閲覧期間中に町に対してその旨を申し出ることができます。なお、申し立ては現地で協議した地籍図(原図)の形や測量の誤りが対象となり、面積の増減等は申し立て事項とはなりません。

認証・登記

閲覧が終了しましたら、地籍調査の結果について道の認証と、国の承認を受けます。その後、認証された地籍図と地籍簿を法務局に送付します。法務局では、それらを公図や、登記簿に反映させていくことになります。

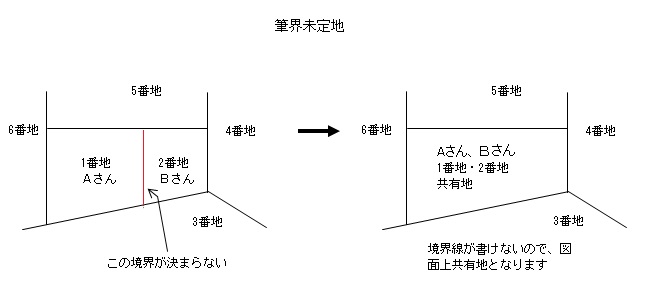

筆界が決まらないときは?

籍調査では、境界を明らかにすることがもっとも重要なことです。もし、これが出来ませんと調査も測量も出来ず、地籍図も作成できません。

隣接地との境界が、どうしても決まらないときは『筆界未定地』という扱いになり、事業完了後、所有者の間で境界を決定し、自分たちの費用で測量し、法務局に地図と地積の修正を申請することになり、たいへんな手間と経費がかかることになります。

この調査の趣旨を十分ご理解のうえ、境界は必ず決めていただくことが必要です。

分筆・合筆・地目変更は?

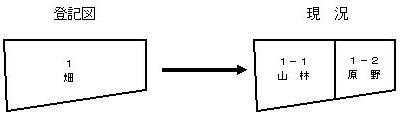

分筆

一筆の土地の一部が地目を異にするか、管理上はっきりした区分けがある場合には、ニ筆以上に分筆することができます。

合筆

隣接する土地で、字、地目、所有者(名義、住所)が同一である場合は、一筆にまとめることができます。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合はできないこともあります。

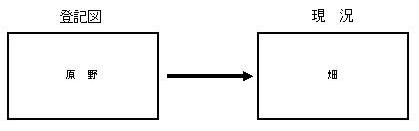

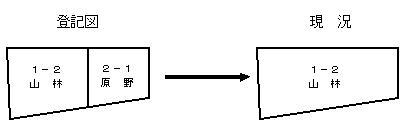

地目変更

土地登記簿の地目と現地の地目が異なり、農地法など他の法律に抵触しない場合は地目を変更することができます。

皆さんにお願いすること

町職員、測量業者などの土地立ち入りについて

地籍調査では、作業の性質上皆様の土地に立ち入ることがありますので、あらかじめご了承ください。特に、市街地など家屋周辺に立ち入る場合は、ひと声お掛けして立ち入るようにしますので、よろしくお願いいたします。

なお、町発注業務の測量業者は町が発行する「土地立入証」を携行し、地籍調査の従事者であることが一目でわかるようオレンジ色の腕章を着用します。 また、山林など見通しの悪いところでは、雑木・草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。

杭の保存について

境界杭は皆様にとって大切な杭ですし、測量で埋設した基準杭も、今後境界杭の復旧測量などが行われるときに必要になってくる杭ですので、できる限り永く保存されますようお願いいたします。

現地立会、閲覧は必ずご出席ください

地籍調査は、土地所有者である皆様の確認・同意・承認がなければ次の作業に進むことはできません。立会・閲覧のときには、あらかじめご案内しますので、必ず印鑑持参のうえ出席くださいますようお願いいたします。

なお、都合で出席できない場合は、代理人をたてることができます。案内文書に委任状を同封いたしますので、事前に送っていただくか、代理人から係員へ渡すようにお願いいたします。

当日、立会がないと境界の確認ができず、隣地の所有者にたいへん迷惑をかけることになりますので、特にご注意願います。

登記関係の処理はお早めに

地籍調査は、土地の表示部分について調査するだけですので、所有権を移転することなどについてはできません。

贈与や売買などで所有者が代わっているのに、登記されていない場合や登記簿上の所有者がすでに亡くなっているような場合は、お早めに手続を済ませていただくようお願いいたします。調査の際の連絡は、登記簿上の所有者に連絡しますので、実際と違っている場合、連絡が遅れるなどの支障が出てまいります。

地籍調査の実施状況

| 全体面積 | 除外地 | 調査対象面積 |

|---|---|---|

| 340.46km2 | 6.75km2 | 333.71km2 |

※除外地とは、道有林などです。

年度ごとの実施状況

- 地籍調査実施区域図

- 地図番号1 平成16年度着手地区(調査完了)…・・字途別の一部(5.29km2)

- 地図番号2 平成17年度着手地区(調査完了)…・字途別および字古舞の各一部(7.81km2)

- 地図番号3 平成19年度着手地区(調査完了)…・字古舞の一部(9.18km2)

- 地図番号4 平成21年度着手地区(調査完了)…・字古舞および字栄の各一部(9.27km2)

- 地図番号5 平成22年度着手地区(調査完了)…・字栄および字美川の各一部(8.14km2)

- 地図番号6 平成24年度着手地区(調査完了)…・字美川の一部(8.27km2)

- 地図番号7 平成25年度着手地区(調査完了)…・忠類日和及び忠類朝日の各一部(0.62km2)

- 地図番号8 平成25年度着手地区(調査完了)…・字弘和の一部(7.81km2)

- 地図番号9 平成25年度着手地区(調査完了)…・字弘和及び字駒畠の各一部(8.14km2)

- 地図番号10 平成26年度着手地区(調査完了)…・字勢雄及び字駒畠の各一部(9.43km2)

- 地図番号11 平成28年度着手地区(調査完了)…・字駒畠の一部(9.44km2)

- 地図番号12 平成29年度着手地区(調査完了)…・・字駒畠及び字中里の各一部(9.19km2)

- 地図番号13 令和2年度着手地区(調査中)…・・字中里の一部(6.97km2)

- 地図番号14 令和3年度着手地区(調査中)…・・字中里及び字五位の各一部(7.46km2)

- 地図番号15 令和4年度着手地区(調査中)…・・字明倫の西側(7.14Km2)

- 地図番号16 令和5年度着手地区(調査中)…・・字明倫の東側(12.9Km2)

土地の境界トラブルでお困りの方

土地の筆界をめぐるトラブルを解決する制度として、「筆界特定制度」があります。

地籍調査未了地区などで、お隣との境界を明確にしたい場合は「筆界特定制度」のご利用をご検討ください。

お問合せ

住所:帯広市東5条南9丁目1番地1

釧路地方法務局帯広支局

電話:0155-24-5837

◇杭を残して悔いを残さず◇

境界杭が貴方の財産を守ります。境界杭は自分で管理しましょう。