幕別町ふるさと館

幕別町ふるさと館

〒089-0571 北海道中川郡幕別町字依田384番地の3

TEL・FAX (0155)56-3117

入館料:小・中学生100円 大人(高校生以上)200円 団体(10名以上)2割引

休館日:毎週月・火曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始(12月29日~1月3日)

開館時間:午前9時~午後5時

ようこそ ふるさと館へ

幕別町ふるさと館は、昭和54年(1979)に、町の歴史資料を保存・展示する施設としてオープンしました。開拓時代に使われた道具の数々が幕別のフロンティア・スピリッツを伝えます。

ふるさと館は、「いつもみんなで考え・つくり・動かしていく」ことをポリシーとしています。開館前の準備段階から町民のボランティア組織「ふるさと館事業委員会スタッフ」が展示、郷土史研究、映像制作、ジュニアスクールの運営を行っています。

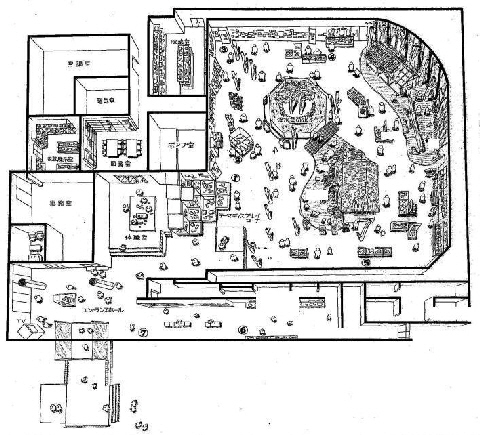

館内のご案内

6万年前、十勝は海だった

十勝平野の真ん中、太平洋から約30Km離れた幕別町中里でホタテ貝の化石が見つかります。つまり6万年前、幕別は海の底でした。そのころの十勝地方は、海が湾のように入り込み、十勝平野のほとんどが海でした。波打ち際は現在の上士幌や新得の辺りでしょうか。

開拓、それはまず木を切ることから始まった

開拓地に着いた人々がまず必要としたのは住まい。また、開拓地の多くが樹林だったため、地面に光が届くよう木を切り倒し、作物を植える畑を切り開かなければなりません。冬に備えて薪(まき)も蓄えなければなりません。鋸(のこ)と斧(おの)は、開拓者の生命をつないだ大切な道具。

十勝の米づくりのルーツ 晩成社途別農場

明治33年(1900)、依田勉三は石狩地方から種もみを手に入れ、途別農場で試作しました。この時の収量は反当たり1俵半から4俵(1反は10アール、1俵は60Kg)。

館内に移築・保存している「きまり小屋」は、晩成社途別農場の小作人小屋で、現存する唯一の実物です。「きまり小屋」という名前の由来は、間口3間・奥行き2間の6坪の”決まりきった大きさ”の家が十数戸建っていたことから、と伝えられてます。

止若(やむわっか)に駅がつくられた理由

明治38年(1905)年、釧路線が開通し止若停車場が営業を始めました。その当時の幕別の中心地は猿別市街。にもかかわらず、「柵のない牧場」といわれ放牧地にすぎなかった止若(現在の幕別市街)に駅が設けられた理由は、猿別市街は大雨のたびに洪水の危険にさらされること、土地が狭く傾斜しているため発車・停車に支障があることからでした。写真は、猿別川鉄橋の橋脚に使われていたレンガ(善教寺前にあった久保煉瓦工場が製造)。

幕別最初のバター製造、日産10ポンド

幕別のバター製造の歴史は古く、大正6年(1917)、西糠内の新田牧場が作り始めた。その頃は、すべての工程が手作業で、日産10ポンドから20ポンドを製造、駄鞍(だぐら)に乗せて止若まで運ばれました。このバターは「発酵バター」の名で、テーブルバターとして愛用されたそうです。また、大正7年には南勢の福家(ふけ)牧場でも自家生産乳でバター製造を始め、1ポンド1円10銭で市販されました。館内に展示しているクリーム分離機、バターチャーンは福家牧場で使われていたもの。

アキアジが水槽で自然産卵 イトウの飼育に成功

昭和54年(1970)10月21日深夜、館内の回遊水槽でアキアジ(サケ)が自然産卵しました。人工的な環境で産卵するのは珍しく、スタッフが2台のビデオで撮影した映像は全国ニュースになりました。そして12月8日、水槽の砂利の中から次々に稚魚が誕生しました。

また、昭和63年(1988)から平成22年(2010)2月まで、幻の淡水魚イトウを飼育していました。

アイヌの人々

アイヌの人々の歴史、文化、生活の説明を展示しています。

また、安東ウメ子さんから、生前に寄贈された安東家の民具を中心にアイヌの民具を展示しています。アイヌの人々についてわかりやすく説明してありますので、ぜひご覧ください。十勝の四季折々を写した写真とともに、アイヌの人々の自然とともに生きる生活に思いをはせてください。

時事問題の調査・研究資料

時事問題の調査・研究資料として新聞記事等の保管をしています。

- 新聞記事(地方紙2紙・全国紙・分類別スクラップ)

- 教育関係図書

- 法学関係図書

- 新聞関係図書

これらの他にもさまざまな資料がありますので、関心のある方はぜひご活用ください。

Best コース

ここでアイヌについて興味をもたれた方は、幕別町蝦夷文化考古館でさらに貴重な資料にふれる事をお勧めします。

バードウォッチング 100円

ふるさとの花 100円

GOOD LUCK

SALMON

100円

ふるさとの木 100円

幕別生き物調査報告書